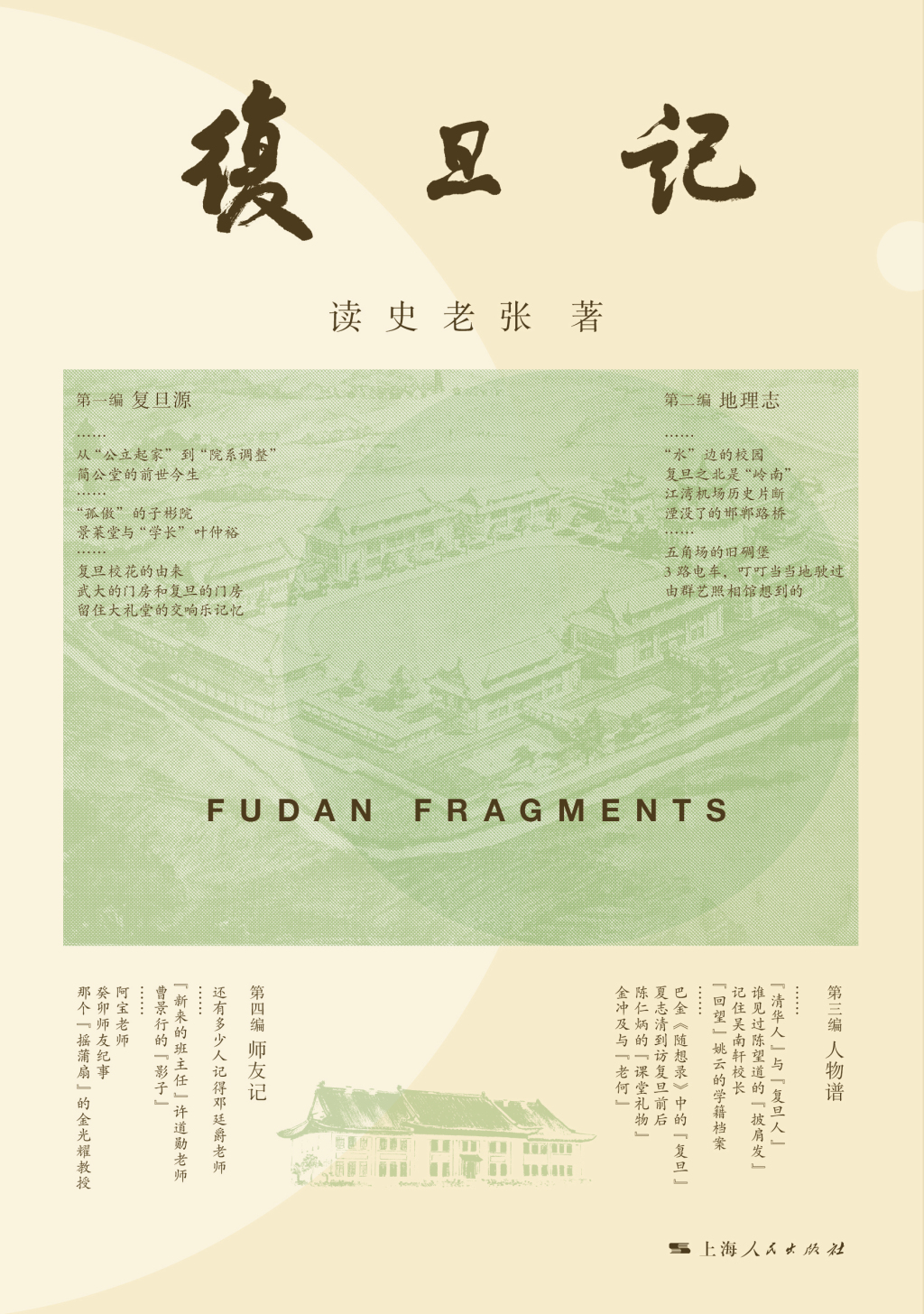

《复旦记》是读史老张写复旦人文历史的第三本书。第一本《相辉——一个人的复旦叙事》是由我们的老师张广智先生作序的,第二本《卿云——复旦人文历史笔记》是由比我们低一届的李天纲兄作序的。张老师和天纲兄不仅是学术界响当当的人物,还是文化圈读书圈中的名人。读史老张初出写复旦的书,当然要请这两位写序,以作推广,引起读者和复旦校友的关注。这两本书出版后,好评如潮,读史老张的复旦人文历史笔记已成了一个品牌,名家写序就不是必不可少的了。如此,且让我跟在张老师和天纲兄后面为读史老张的新书写个序吧。

读史老张即张国伟,是我本科同班同学,同窗四年,刚进校时同住一个寝室。这本《复旦记》中写了不少我们同班的同学,以及给我们上过课的老师。我想,这就是国伟兄邀我写序的原因吧。

从《相辉》到《卿云》,再到《复旦记》,国伟兄以复旦学子对母校的热爱,持之以恒乐此不疲地书写校史中的人和事。因为是历史系科班出身,国伟兄对史料的搜集,史实的考订,史事的叙述,一丝不苟,传承了历史系的务实学风。大学毕业后,国伟兄很长一段时间在媒体工作,因此,他的校史写作与通常的历史写作尤其是论文完全不同,而是以活泼轻松的笔调,娓娓道来复旦的校史故事,形成了自己的写作风格,受到读者和校友的喜爱。

每一个复旦人都有自己的复旦记忆,国伟兄的复旦叙事触动了我记忆中的复旦的人和事。天纲兄在为《卿云》所写的序言说,“国伟兄要我来写序言,我想他就是留了一块地方,让我来一起回忆”。我在这篇序言中也来记取几朵被《复旦记》激起的记忆的浪花。

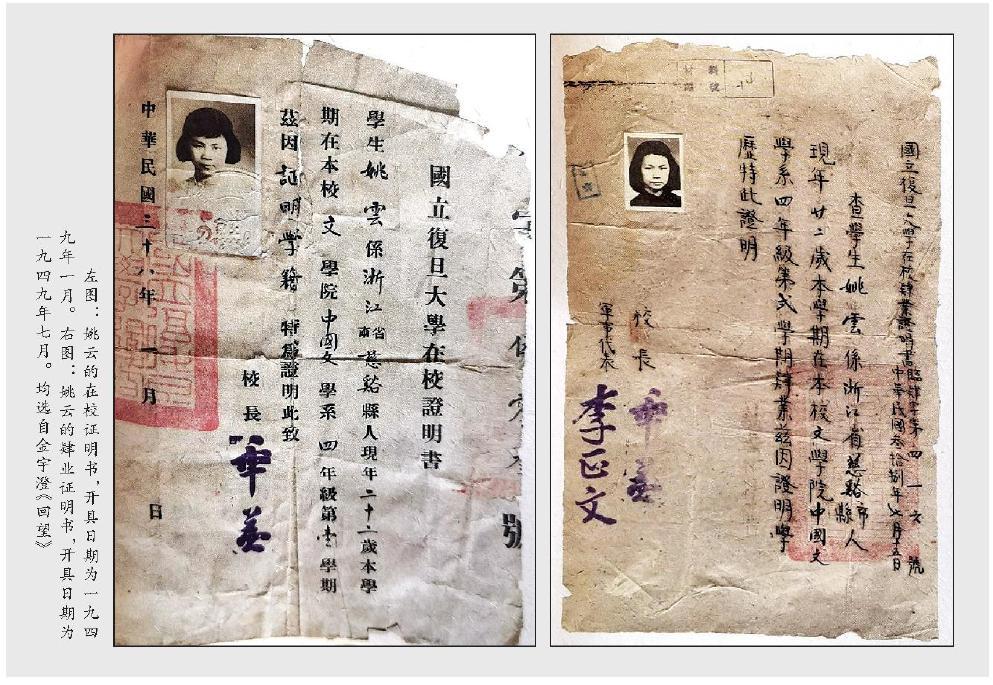

“‘回望’姚云的学籍档案”是写《繁花》的作者金宇澄的母亲姚云抗战刚结束考入“复旦大学上海补习部”(简称“沪校”)一事。抗战爆发,复旦大学西迁重庆,留在上海的师生组成沪校,对外用补习部的名义。1941年秋,沪校注册人数达到1272人,超过同时期复旦重庆北碚校区946人的注册数。复旦沪校是以李登辉老校长名义向中国实业银行租赁赫德路(今常德路)574号一幢3层楼房为校舍的,姚云1945年秋入学后第一学期就是在此上课的。这幢复旦老校舍到上海解放后成为静安区常德路小学,正是我就读的小学。我入学时,整幢楼还保持着原来的样式,与通常的学校教学楼很不一样,教室并不整齐划一,楼梯扶手上装饰着木刻雕花,楼前很小一块空地成了学校的操场。原先我一直以为我第一次走进复旦校园是在1976年初,从农场回上海过春节,专程来校园看“反击右倾翻案风”的大字报。那时“南京路”上挤满了人,路两旁贴满了大字报。后来知道,那段时间每天来复旦看大字报的有两三万人。但对校史有所了解后,才明白我读小学时实际上就已走进了复旦老校舍。想到我端坐上课的教室,前辈学长曾在此听课,而讲台上的老师中有历史系的前辈周予同、耿淡如等先生,这让我十分激动和兴奋,我与复旦的缘分竟可追溯到读小学时啊!

左图:姚云的在校证明书,开具日期为一九四九年一月。右图:姚云的肄业证明书,开具日期为一九四九年七月。均选自金宇澄《回望》

姚云的《学生学籍表》和《旧生近况调查表》,复旦档案馆藏

姚云的《学生学籍表》和《旧生近况调查表》,复旦档案馆藏

《复旦记》中有一篇“陈仁炳的‘课堂礼物’”,这已经不是国伟兄第一次写陈仁炳先生了,《相辉》《卿云》中都写过,可见陈仁炳先生给国伟兄留下的印象之深和可讲的故事之多。其实,上过陈仁炳先生课的同学都有难忘的记忆。陈仁炳1957年被划为右派后,1965年又被撤销教师资格,到后勤木工车间劳动,1974年65岁时退休。“文革”后,陈仁炳通过渠道向上面写信要求平反,最终政治上仍维持原结论,未予改正,但却让已办过退休手续的他恢复了教授资格,给我们77、78级上《世界史英文名著选读》就是重回讲台后的第一门课。我是这门课的课代表,教室在第二教学楼一楼。第一次上课前,陈先生先到一楼的教师休息室,我进去自我介绍后,他让我在讲台上放一把椅子,说年岁大了,要坐着讲课。国伟兄对陈仁炳先生的授课有很生动细致的描述,几十年后我同样清楚地记得陈先生讲到“九·一八”事变时的哽咽失声。与之相同的是汪熙先生上中美关系史课,讲到九一八事变时也哽咽泪下,一时竟无法讲下去,课堂中安静了几分钟。这是国难留在他们那一代心灵上的创伤。陈先生在课堂上说过,一个学者每年能写下几千字,一生能有五到十万字的文字留世就足矣,以此勉励我们。想到现在年轻人入职后的发表要求和数字化管理,时代真是完全不同了。陈仁炳先生的课一共两个学期,第一学期结束是考核,需交一份英译中的作业,成绩只有合格与不合格之分。第二学期结束是考试,在考场中翻译几段英文,虽然陈先生事先说了,考题就从他编写的名著选读中选,但鲍斯威尔、丘吉尔、汤因比等的英文实在是很难翻译啊。记得汤因比的一个句子,从句套着从句,占了半页的篇幅,为了备考,我们几个同学,包括班里公认英语最好的曹景行,琢磨讨论了一个下午,才算弄明白了。几个月前我退休时,承蒙系里将复旦档案馆中我的登记表、学籍卡等复制成册作为礼物赠送于我,其中有一份本科成绩单,我在《世界史英文名著选读》课的考试中得了84分。

国伟兄在文章中提到了陈仁炳的皮鞋,说那双棕色牛皮鞋“样式虽旧,却油光锃亮”,这激活了我对这双有故事的皮鞋的记忆。那是1982年5月,我们78级在校门口拍毕业照,候场时我在陈先生边上。他脚上正是这双油光锃亮的棕色皮鞋,尖头的形状在那个年代十分醒目。陈先生见我好奇地看着皮鞋,就说这双鞋在“扫四旧”时因为是尖头皮鞋被一剪为二,他痛恨这种野蛮的行为,就将被剪坏的鞋子保存起来,直到“文革”结束,专门请人修复,修复的价钱远远超过一双新皮鞋的价钱。陈先生缓缓地说,我就是要再穿上这双皮鞋给世人看看。那一刻,我从陈先生平缓的语调中感受到了他的坚韧、坚持和坚强。

陈仁炳先生

我们读本科时,苏步青先生是复旦校长,在校园中时常可以看到苏校长的身影。国伟兄在“苏步青校长向我走来”中说,因为羞怯,当年不敢向苏校长打招呼,更不敢提问,以至于直到今天都还很后悔。国伟兄还说,其实苏校长是非常平易近人的,对此我有亲身的感受。我叔叔金通洸是浙江大学数学系教授,与苏校长研究领域相近,时有请教,苏校长对学生辈的金通洸十分关照,两人关系很亲近。八十年代中期,我读研究生时,叔叔金通洸来复旦拜访苏校长,带我同去。于是,我有机会走进了第九宿舍苏宅,一幢独栋的二层楼房。在底楼兼做书房的客厅中,苏校长很亲切地问了我学习的专业和历史系的近况。当时教师收入低下,“造导弹的不如卖茶叶蛋的”成为一句流行语。谈话中自然讲到了这个话题,苏校长对出现这种状况十分气愤,说几十年来教师工资几乎不涨,实在不应该。他还说,我是原来教育部的部聘教授,几十年了,工资没动过,一部分还算作了保留工资。他对教师工资长期不动,脑体倒挂现象,批评十分严厉。那天,书桌上铺着宣纸,上面是苏校长刚写的字。叔叔金通洸请苏校长有空时为他写一条幅,苏校长愉快地答应了。不久,写好的条幅就送给了叔叔,此后一直挂在他的客厅中。

这些被《复旦记》激起的复旦记忆,说明国伟兄的校史写作能在读者尤其是复旦校友中产生强烈的心灵共鸣。国伟兄称自己的校史写作是“一个人的叙事”,是“私人记录”。张广智老师称这是以独到的眼光寻找“正史”中未发现或遗漏的地方,天纲兄称这是民间校史,可补充官修的正版校史。

官修正史大都从宏观视角切入,往往会忽略许多重要的历史细节。我曾在一个场合说过,1980年前后,我们读本科时,李德伦、黄贻钧和陈燮阳等名家,多次率领乐团来复旦校园举办交响音乐会,在学生中播下了古典音乐的种子,但在我们的校史中对此并无一字记载。这番活触动了国伟兄,在本书中记下了当年校园中的“交响乐热”,依据《复旦》校报和自己的日记,列出了几场音乐会的日期和曲目,并向校史馆提出应将此列入校庆120周年的校史新展,得到采纳。这是个人记忆和叙述补充、丰富官方正史的例证。这样的个人记忆和叙述会使历史叙述立体化,历史认识多元化。

其实,还不仅仅是历史细节会被忽略,有些重要的人和事在官方正史中也会缺失。翻译《共产党宣言》的老校长陈望道为复旦师生所景仰,近年更因为电影《望道》而为更多复旦学子所了解。陈望道先生是从1952年起担任复旦校长的,而从1954年起直到1965年底担任复旦大学党委书记的杨西光在今天的复旦校园中几乎已无人知晓并提起了。2009年谷超豪先生荣获国家最高科学技术奖,学校开庆功会,我在现场。谷超豪先生致词中最打动我的,是他说此刻最想念两个人,一个是他的老师苏步青校长,另一个就是当年的党委书记杨西光,因为谷超豪的成长包括出国留学离不开杨西光的关心和支持。不久前去世的金冲及先生在回忆杨西光的文章中,引用了苏步青当校长时说过的一句话:“没有杨西光、王零(复旦党委副书记、副校长),就没有复旦的今天。”以此表明杨西光对复旦大学发展做出的贡献。比金冲及先生小几岁的中文系前辈吴中杰先生则在肯定杨西光对复旦办学有贡献的同时,指出他也有霸道的一面,搞一言堂,整了不少人,从另一个角度表明了杨西光对复旦的影响。但是,苏步青、谷超豪、金冲及和吴中杰这样的个人叙述还没有能够写进正版校史。

上述吴中杰先生的话出自他写的《复旦往事》,这是复旦百年校庆时出版的,记录了他亲历、亲见和亲闻的20世纪下半叶的复旦往事,是比国伟兄所写更早的民间校史。百年校庆时,校方组织编纂了《复旦大学百年纪事》,是正版校史,《复旦往事》中的许多记叙在此书中未有记载。我参加了《百年纪事》1966-1976年时段的编写,完成稿约15万字,最后出版时则不到4万字,被删的内容据说不合百年校庆的喜庆气氛。吴中杰先生在《复旦往事》中说,编写校史是为了看清楚过去做了哪些建设性工作,又走了哪些弯路,以明白现在做的事哪些是向前发展的,哪些是倒退的,将来应该怎么做才好。因此,校史编写意义重大,任重道远,而民间校史应该也完全担当得起此重任。

国伟兄在书中写了不少我们同班同学,说当年常在脑海中给同学“画像”。在这篇序言的最后,且让我这支秃笔给这位老同学“画”上几笔。当年我们历史系78级51位同学中,国伟兄是一直做着文学梦的文艺青年。那个时代的年轻人或多或少都有文学梦,但进入历史系开始专业学习后,逐渐放弃了文学梦,唯独国伟兄还在坚持。每月的《大众电影》一到,他都要立即花上半天从头读到底,盯着封面上的明星照可以看上很久很久。校园里流行交际舞,国伟兄是积极分子,差不多每场必到,虽然很多时候并不下场,只是在场边观望,做一个君子,动口不动脚。本科毕业时,李华兴老师有意招收他读研究生,但国伟兄志不在此。留校后在马列教研室做老师,但校园终容纳不下一个向往飞翔的文艺青年,媒体才是适合他的地方。有近两年的时间我与国伟兄在复旦第十宿舍做贴隔壁邻居,那时他在《申江服务导报》工作。报纸每周三上午进书报亭发行,但每周二晚上国伟兄下班,就将刚印出的带着油墨味的报纸送到我家,我正读初中的女儿就此喜欢上了这份报纸,也喜爱上了读报。那段做邻居的日子,至今回想,仍十分温馨。

《复旦记》是国伟兄的第三本复旦人文历史笔记,肯定不会是最后一本,因为还有许许多多的个人记忆和叙述需要有人记录下来,尤其那些在正史中缺失的,都应该写进民间校史,国伟兄是堪当此大任的。我与读者诸君期待着。

本文系复旦大学历史学系教授金光耀为《复旦记》(读史老张著,上海人民出版社,2025年)所作序言,澎湃新闻经授权刊发。

一快递公司92万个涉诈包裹流向全国诈骗链条曝光一快递公司92万...

易烊千玺新片帮助公益短片推广候场时背影好落寞由易烊千玺主演的新...

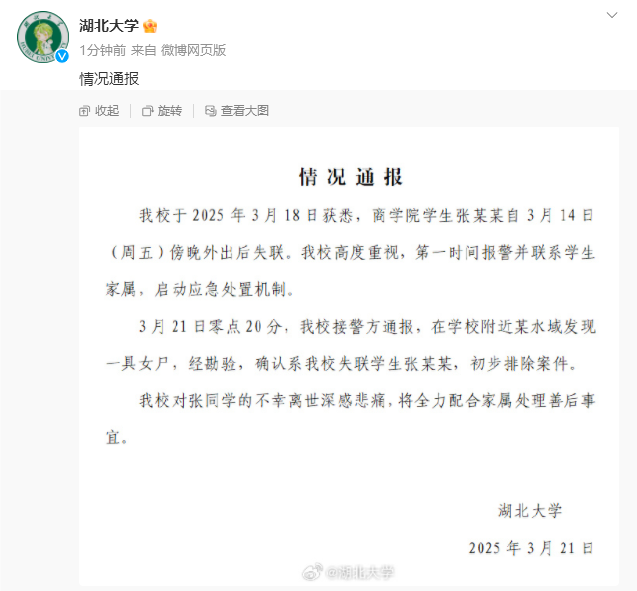

湖大失联女生遗体已找到初步排除案件3月21日,湖北大学阳逻校区...

司马南偷税被罚超900万税务部门严查违规行为国家税务总局北京市...

《管家婆新版免费内部资料,惠泽解答解释落实_iPhone版v34.v...